日本で導入検討中の「走行距離税」とは?メリット・デメリットを徹底解説

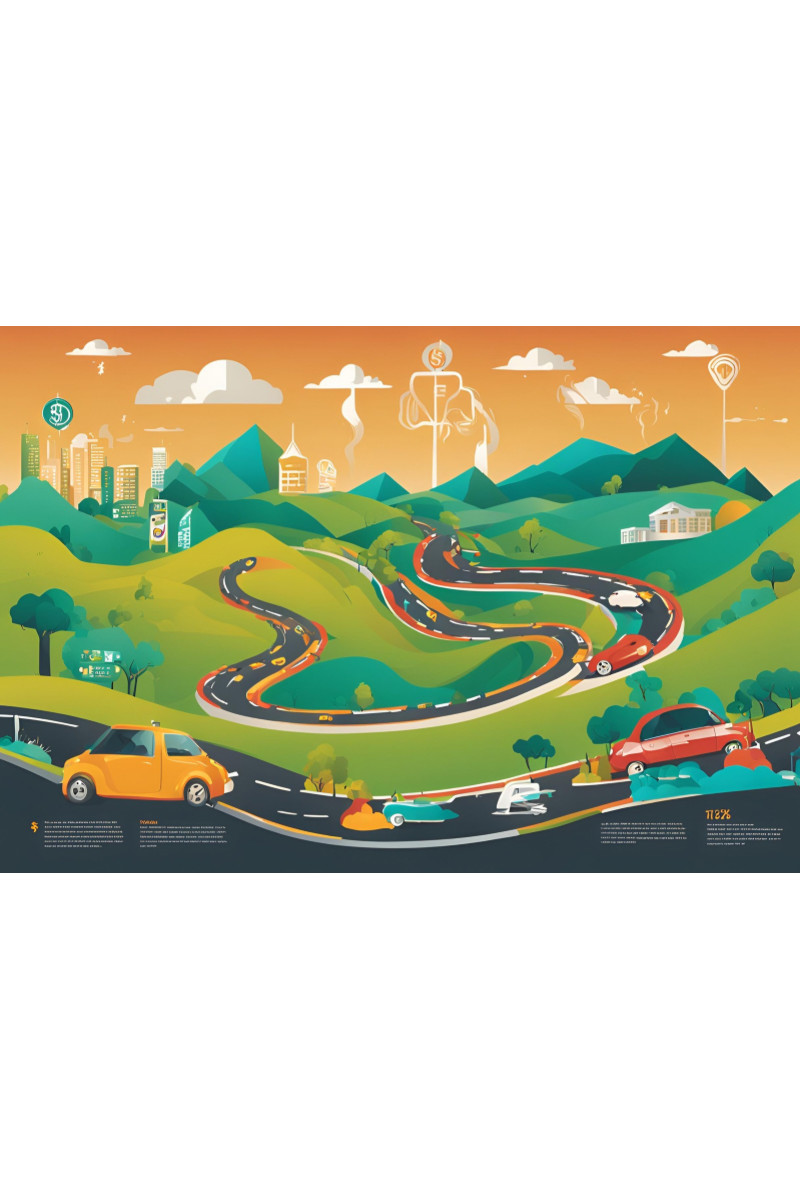

近年、日本では自動車関連の税制改革が進められています。その中で注目されているのが「走行距離税」です。これは、車の走行距離に応じて課税する新しい税制であり、燃料税に代わる新たな財源として検討されています。本記事では、走行距離税の概要、導入の背景、メリット・デメリット、日本経済や国民への影響について詳しく解説します。

走行距離税とは?

走行距離税とは、自動車が走行した距離に応じて課税される仕組みの税金です。現在、日本の自動車関連税は主に「燃料税(ガソリン税)」が中心ですが、電気自動車(EV)や燃費の良い車の普及により、燃料税の税収が減少していることが課題となっています。そこで政府は、新たな財源確保のために走行距離税の導入を検討しています。

導入の背景

- 燃料税収の減少:EVやハイブリッド車の普及により、ガソリン消費量が減少し、燃料税収が低下。

- 公平な負担:燃費の良い車ほど税負担が軽くなる現行制度の見直し。

- 道路整備の財源確保:道路維持やインフラ整備のための安定した財源が必要。

走行距離税のメリット

- 公平な課税:走行距離に応じた負担となるため、燃費の良い車とそうでない車の税負担格差が解消。

- 税収の安定化:燃料に依存せず、自動車の利用に応じた安定した税収を確保。

- 道路インフラ維持:税収を道路整備や修繕に活用し、交通の安全性を向上。

走行距離税のデメリット

- 監視・プライバシーの問題:走行距離を測定するためのGPSや走行記録システムが必要になり、個人情報の管理が懸念される。

- 地方の負担増:公共交通機関が少ない地方では車移動が必須のため、負担が大きくなる可能性。

- 導入コストの増加:新しい税制を運用するためのシステム整備に多額の費用がかかる。

日本での導入はいつ?

政府は、2020年代後半から2030年頃にかけての本格導入を視野に入れています。現在は試験的なデータ収集や影響評価が進められており、具体的な導入時期は未定ですが、今後の法改正や議論次第で実現する可能性が高いとされています。

まとめ

走行距離税は、燃料税の代替として検討されている新たな税制であり、公平な負担や道路インフラ維持の観点からメリットがあります。一方で、プライバシー問題や地方の負担増といったデメリットも無視できません。今後の政府の方針や社会の受け入れ方によって、どのように導入されるかが注目されています。

コメント